« L’idée de mon travail est de garder une mémoire de ces personnes dont parfois le nom n’est même pas connu. Documenter, pour garder une trace » Entretien avec Nicolas Lambert, ingénieur au CNRS et membre de Migreurop.

Quelle est la fonction d’une carte ?

Nicolas Lambert : La carte est le point de départ et le point d’aboutissement du travail en géographie. Au début du travail, la carte est construite pour soi. Cela permet d’avoir une première vision des données, de regarder comment elles s’organisent, de tester des croisements, de faire émerger des hypothèses, etc. En premier lieu, c’est donc un travail d’investigation, d’exploration. À la fin, la carte joue un autre rôle. Elle sert de vecteur de communication pour donner à voir ce qu’on a trouvé. Le travail commence donc par une carte tournée vers soi à des fins d’exploration, pour parvenir à une carte tournée vers l’extérieur, avec une dimension pédagogique et une volonté de communication d’un message. Insistons sur un point. Le processus de construction cartographique est toujours un acte de création. Car même si elle se modélise à partir de données, de faits étayés scientifiquement, que les règles de constructions graphiques sont respectées, la carte n’est jamais tout à fait neutre. Toute carte porte en elle une forme de discours. Et comme dans tout discours, il existe divers éléments rhétoriques sur lesquels il est possible de jouer : les affects, les couleurs, les ordres de grandeur, etc. Il faut donc faire preuve d’esprit critique. Mon approche, en ce qui concerne les migrations, est de déconstruire les représentations dominantes et proposer des représentations alternatives.

MD : Comme c’est le cas pour représenter les « flux » migratoires par exemple ?

NL : Prenons l’exemple d’une carte traditionnelle réalisée par l’agence Frontex, l’agence européenne des garde-frontières et des garde-côtes. Leurs cartes représentent souvent les migrations avec des grosses flèches rouges, agrégées, unidirectionnelles, qui traversent des territoires, etc., et qui représentent les mouvements de personnes avec une rhétorique d’invasion que l’on peut retrouver dans les cartographies de type « fronts militaires » ou dans les cartes de propagande de l’extrême droite. Pour contrebalancer cette vision, nous avons eu envie, à Migreurop, de représenter le parcours d’une seule personne, décomposer un de ces flux pour montrer qu’il n’est pas homogène. Que derrière ces grosses flèches agrégées, ce sont toujours des histoires individuelles vécues. Individualiser un parcours permet d’humaniser ces vies. Par ailleurs, transmettre une idée, une émotion, passe aussi par la façon dont la carte va être présentée. Proposer des cartes dessinées à la main, essayer de mettre un peu de chaleur en n’étant pas trop abstrait ou trop quantitatif. Déconstruire la manière dont ces cartes sont bâties pour remettre un peu de complexité là où cela est simplifié. Il n’y a jamais une seule représentation possible. Tout comme on peut raconter la même histoire de différentes façons, il n’y a jamais de lien automatique entre la donnée et la façon dont on la représente.

Un autre exemple pourrait être celui réalisé avec une collègue, Françoise Bahoken, sur les réfugiés syriens en 2015. A partir de cartes représentant « l’invasion de l’Europe » par des milliers de Syriens, nous avons cherché à faire varier ces représentations en changeant la taille des cercles, les couleurs, les mots. Mais également l’emprise spatiale de la carte pour montrer que si l’on élargit le cadre, nous pouvons nous rendre compte que les migrants vont majoritairement dans les pays limitrophes de la Syrie et non en Europe, ce qui vient perturber le récit dominant de la fameuse « submersion migratoire ». Ce travail a pris la forme d’une courte vidéo que nous espérons la plus pédagogique possible[1].

MD : Si l’on cherche à sensibiliser sur les personnes mortes en mer Méditerranée, que faudrait-il mobiliser ?

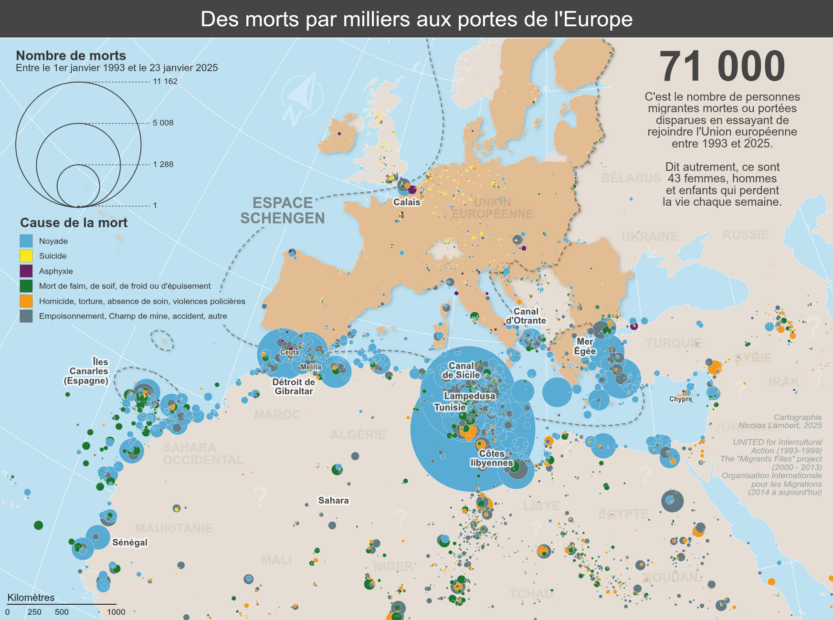

NL : La difficulté, c’est qu’il n’y a eu aucune collecte de données officielles pendant des années. C’est une ONG néerlandaise, United Against Racism, qui a commencé en 1993 à référencer sur un tableur le nombre de morts à partir de revues de presse et de ce que rapportaient des ONG. Le journaliste italien, Gabriele Del Grande, tenait également un blog, Fortress Europe, où il référençait tous les cas de personnes mortes en Méditerranée portés à sa connaissance. Puis il y a eu un travail de référencement et de « fact cheking » réalisé par un collectif de journalistes européens, The Migrants File.

La première carte des morts de la migration, a été réalisée en 2002 par le géographe Olivier Clochard. Pour ce faire, il s’est basé sur le travail d’United Against Racism. Cette carte a été retravaillée en 2006 par le géographe Philippe Rekacewicz pour une publication dans le Monde Diplomatique. Elle a fait grand bruit. Dorénavant, ces cartes sont réactualisées régulièrement par le réseau Migreurop. Elles reposent aujourd’hui sur le travail de collecte de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) qui met à jour une base de données de manière quasi quotidienne. Contrairement à auparavant, ce sont donc cette fois-ci des données officielles et institutionnelles, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes pour ce type de thématique aux enjeux très politiques.

Par ailleurs, il existe de nombreux biais dans ces données et, plus particulièrement, un effet de sonde, c’est-à-dire que certaines informations vont remonter parce qu’on s’intéresse à cette thématique à ce moment-là. Dit autrement, les données dépendent de l’intérêt qu’on y porte. Il peut y avoir des fluctuations temporelles difficiles à évaluer, par exemple, ce qui se passe dans le désert, très en amont. Cette comptabilisation sous-estime la réalité. Mais malgré ses défauts, elle permet tout de même de présenter une géographie. L’intérêt de ces cartes, c’est de passer du fait divers à quelque chose de systémique, structurel, organisé. Avoir ces cartes qui se dessinent au cours du temps, au fur et à mesure des données, permettent de visualiser où se situent les zones létales. Et comment elles varient au cours du temps. Ce que l’on a pu observer à partir de ces cartes, c’est que lorsqu’une frontière est fermée ou militarisée, les flux migratoires ne sont pas stoppés. Leur géographie se déplace et se recompose. Les trajets sont déviés, rendus plus dangereux, et avec une augmentation du nombre de décès. Sur les cartes anciennes, on pouvait observer un point de cristallisation était entre l’Espagne et le Maroc au niveau des enclaves de Ceuta, Melilla, etc. Une fois militarisée, la route s’est déplacée au sud, même au large du Sénégal, vers les Canaries. Et lorsque cela a été à nouveau militarisé, la Libye et la mer Egée sont apparues comme des zones de danger. Une chose est sûre : la « protection » des frontières n’a jamais eu pour but de sauver des vies.

MD : Que vous évoque encore la trace dans votre travail ?

NL : En ce moment, je travaille avec un journaliste, Maël Galisson, membre du réseau Migreurop, qui collecte les données de personnes exilées mortes en essayant de traverser la frontière à Calais. En lien avec les associations sur place, nous maintenons une petite base de données qui alimente une carte en ligne[1]. L’idée de ce travail est de garder une mémoire de ces personnes dont parfois le nom n’est même pas connu. Documenter, pour garder une trace.

Propos recueillis par Marie Daniès, rédactrice en chef